Sur le reportage « nous sommes tous des casseurs »

Paris-Luttes.info / mardi 21 mars 2017

Quand France Télévision et des journalistes qu’on pense être des amis servent, consciemment ou non, la soupe de l’Etat.

Thierry Vincent [ici a gauche; NdAtt.], journaliste pour France Télévision, s’incruste depuis un temps certain dans les lieux et rassemblements politiques pour mieux se faire accepter et construire paisiblement des reportages visant à amener au grand écran des analyses scabreuses sur les milieux anarchistes et autonomes.

Thierry Vincent [ici a gauche; NdAtt.], journaliste pour France Télévision, s’incruste depuis un temps certain dans les lieux et rassemblements politiques pour mieux se faire accepter et construire paisiblement des reportages visant à amener au grand écran des analyses scabreuses sur les milieux anarchistes et autonomes.

Son dernier forfait en date est le reportage « Envoyé Spécial » intitulé « Nous sommes tous des casseurs ».

Dès les premières minutes du film, le journaliste fait l’aveu de son opportunisme : « Pour être au cœur de ces affrontements, je me suis équipé comme ces militants radicaux […] Pour me faire accepter plus facilement, j’ai filmé seul avec une petite caméra. Après plusieurs mois de manifestations et de prise de contact, les militants radicaux ont fini par me laisser filmer des images au plus près de l’action »

Il a bénéficié notamment de la connivence répétée de celles et ceux qui ont participé à construire l’imaginaire médiatique du cortège de tête et de ses représentations « insurrectionnalistes », comme en attestent les interviews données dans le reportage par des membres de l’AFA [min 20:00] et du MILI [min 24:30]

Nombreux sont celles et ceux qui savent que cette même connivence a permis que les images de Thierry Vincent se retrouvent dans le dossier d’instruction de l’affaire du 18 mai. Le journaliste se garde bien pourtant de les réutiliser dans le reportage lui-même, où la séquence revenant sur l’attaque de la voiture reprend, entre deux séquences tournées par lui-même [minutes 2:53 à 3:45], les images tournées par d’autres que tout le monde a vu dans les médias.

Certes, on pourra se rassurer en disant qu’il ne les a pas remise directement aux flics. Ce qui est loin d’être le cas de ses collègues.

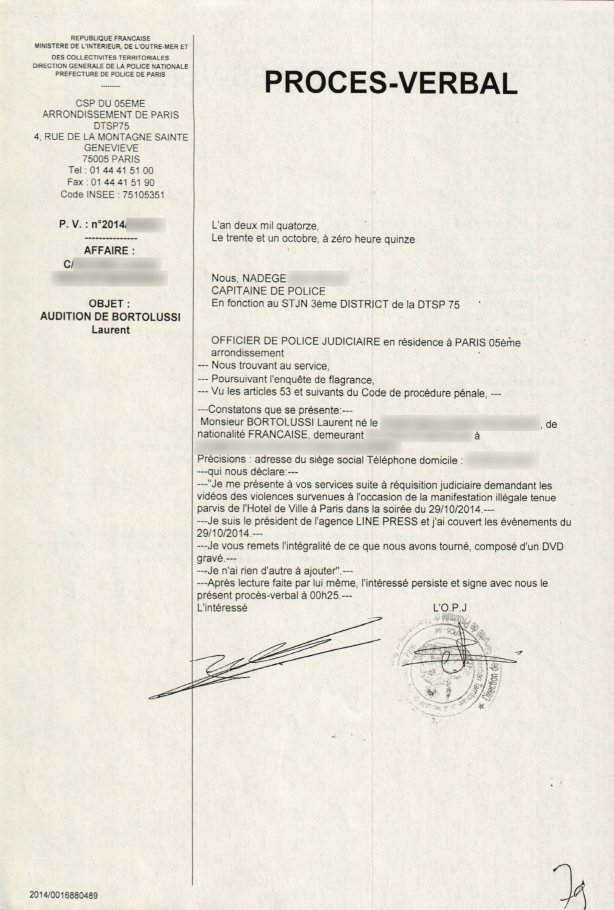

L’un d’eux notamment, à qui Thierry Vincent fait la part belle dans son reportage, est présenté et interrogé à la 31ème minute : « Laurent Bortolussi [ici a droite, devant… les vitres explosées de l’hôpital Necker; NdAtt.] est l’auteur de ces images. Fondateur de l’agence Line Press, il est spécialisé dans le suivi de manif, 28 ans d’expérience au compteur. Il est le seul journaliste à avoir suivi l’ensemble des affrontements devant l’hôpital Necker. Ce jour-là il se trouve au cœur du Black Bloc »

L’un d’eux notamment, à qui Thierry Vincent fait la part belle dans son reportage, est présenté et interrogé à la 31ème minute : « Laurent Bortolussi [ici a droite, devant… les vitres explosées de l’hôpital Necker; NdAtt.] est l’auteur de ces images. Fondateur de l’agence Line Press, il est spécialisé dans le suivi de manif, 28 ans d’expérience au compteur. Il est le seul journaliste à avoir suivi l’ensemble des affrontements devant l’hôpital Necker. Ce jour-là il se trouve au cœur du Black Bloc »

A la 32ème minute du reportage, on le voit siéger dans son grand bureau et nous affirmer sans trembler que « si les individus [langage policier] avaient attaqué l’hôpital Necker, nous ne nous serions pas gêné une seule seconde pour le filmer et leur montrer… le montrer. C’est notre métier de montrer ce qu’il se passe ».

Notons que le lapsus dans sa phrase est assez révélateur de sa collaboration avec les enquêteurs de la police judiciaire. Collé au plus près des affrontements, s’interdisant toute censure, il n’a pas hésité par le passé à filer l’ensemble de ses rushs sur DVD aux services de police, ce qui lui a valu d’être malmené plus d’une fois par des manifestant-es qui ne trouvaient pas cool de le croiser dans des moments de tension avec les forces de l’ordre.

Un extrait de dossier pénal dans lequel Laurent aide la police :

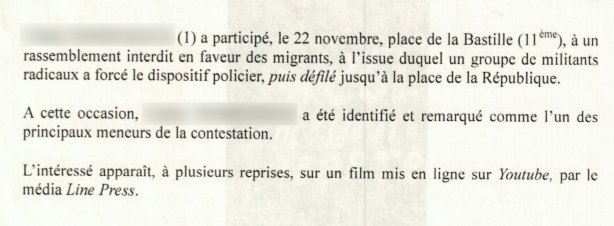

Ses images ont notamment aidé le ministère de l’intérieur à constituer les 58 dossiers remis au procureur de la république dans le but de poursuivre pénalement les personnes ayant participé à la manifestation en solidarité avec les migrants du 22 novembre 2015, interdite suite à l’adoption de l’état d’urgence. Le rôle joué par les images de Line Press est confirmé par les notes blanches sur lesquelles se fondent les mesures administratives qui ont été prises au cours des mois suivants :

Comme d’autres journalistes prétendument indépendants ou sympathisants, Vincent et Laurent croient réhabiliter nos pratiques radicales, tout en servant sur un plateau au public de leurs reportages tous les arguments du discrédit.

« Ces émeutiers sont généralement hostiles aux médias, qu’ils considèrent comme complices du système » [5:00] ; « La plupart des militants radicaux refusent d’être interviewés à visage découvert par peur d’être identifiés par la police » [6:30]

Reconnaissant l’impossibilité de recueillir la parole des personnes qui incarnent politiquement les idées et pratiques radicales du « black bloc » ou des « cortèges de tête », ils se rabattent le plus souvent sur des personnes un peu novices ou fascinées, voire malhonnêtes, pêchées dans la foule et qui peinent à exprimer devant la caméra la sincérité et la force de leurs convictions. On en retient essentiellement qu’elles sont « contre le système » et qu’elles sont prêtes à se la mettre avec les flics.

Personne n’ignore que les propos des un-es et des autres sont souvent réajustés et redisposés dans le montage final de manière à les vider un peu plus de leur sens. C’est dommage de voir des personnes de bonne foi se laisser humilier par un journaliste à mille lieux de comprendre les tenants et aboutissants de leur engagement personnel et de leurs motivations réelles. Il est tout bonnement impossible, dans un entretien d’une minute trente, de retransmettre la complexité de nos réflexions et de ne pas laisser nos contradictions apparaître à l’écran comme de la naïveté ou de la bêtise.

Le journaliste arrive alors à faire dire à l’interviewé-e tout ce qui devrait être tu, notamment qu’on « affronte des flics », qu’on « serait prêt à tuer » ou qu’on « n’a pas de base idéologique ou théorique claire ». En bref, on est prêt-es à faire à peu près tout et n’importe quoi, sans savoir tout à fait pourquoi on le fait.

Puis, pour réussir à étayer un tant soit peu le propos, le journaliste prélève un échantillon de « militants pacifistes » (donc raisonnables) pour leur faire dire qu’ils soutiennent les « casseurs », histoire de parler au nom des premier-es concerné-es, renforçant cette idée que les « militants radicaux » ne sont qu’une force de frappe et qu’il revient à d’autres d’expliquer leur utilité. Ainsi, pour son reportage, Thierry est allé nous trouver une ancienne députée européenne devenue finalement « députée du black bloc ». On la trouve forcément très sympathique (quoi de plus classe qu’une soc-dem devenue anarchiste ?), ce qui ne permet pas pour autant de comprendre ce que sont ces « émeutiers casseurs black blocs d’extrême gauche radicale ».

Au final, Thierry prétendait nous expliquer « qui se cache derrière ces cagoules et ces vêtements noirs ? Qui sont ces émeutiers d’extrême gauche, ces black blocs comme on dit ? » et si « ces mystérieux casseurs ont-ils un projet politique ? », mais il participe de l’immense farce médiatique consistant à renforcer encore un peu plus le discours policier.

D’ailleurs, on s’en fout complètement de savoir qui se cache derrière les cagoules. Thierry, si on met des cagoules, c’est pas pour que tu tires dessus !

Alors que les suites judiciaires du mouvement social de l’an dernier n’en finissent pas de s’abattre, il n’est pas inutile de rappeler que chacun joue un rôle dans la défense collective, et que celle-ci commence par la nécessité de clarifier des lignes politiques, parce qu’il ne suffit pas de se dire « indigné-e » ou « ingouvernable » pour construire un mouvement révolutionnaire et/ou autogestionnaire.

Et cette clarté politique ne peut s’accommoder de collaborations avec des personnes qui participent à nous mettre en danger. Les journalistes d’image, mais pas seulement…

*****

Dialogue imaginaire avec un-e défenseur-euse de l’image photographique d’individus

Indymedia Nantes / jeudi 23 mars 2017

Contre-argumentaire à l’usage de celleux qui ne désirent plus travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle.

Moi : Arrête de filmer ou je te fracasse ta caméra

« Mais l’image est une information brute. Elle ne décrit que les faits »

La retranscription photographiée des faits est dépendante du point de vue où se situe celui ou celle qui prend l’image, elle redevient en réalité subjective tout en prétendant à une objectivitée. La preuve par l’image est mensongère, non qu’elle dise le faux mais parce qu’elle affirme être le vrai. Prétendre n’être que spectateur, neutre, exempt des rapports de force en cours, est une illusion, c’est déjà une prise de partie, même indirecte. À ce titre, aucun preneur d’image ne peut être considéré comme extérieur à l’action, il en fait partie, mais du mauvais côté, celui qui fige ce qui est mouvant, virtualise ce qui est vivant, spectacularise ce qui est rage et passion, et en fin de compte participe à la neutralisation du potentiel subversif de tout acte d’attaque. Parmi les preneurs d’images, certain-es sont clairement nos ennemis, parce qu’ils se déclarent comme tels (flics, journalistes officiels, caméras de vidéosurveillance…). D’autres se prétendent neutres, participant à la propagande «pro» et «anti», comme les agences de presse plus ou moins indépendantes (Taranis, RT, Linepress, Street Politics, Rémy Buisine..). Enfin d’autres se prétendent ami-es, militant-es, participant-es à la mémoire des luttes, ou encore sont elleux-mêmes les auteur-es d’illégalismes et se filment pour quelques instants de gloire virtuelle et de nombreuses heures de galère, elles bien réelles. Il est entendu que je parle ici de TOUTES ces caméras qui sont à fracasser, mais plus particulièrement de celles qui prétendent ou pensent être de mon côté. Non que je veuille entamer un dialogue, mais pour que mes raisons soient claires.

« Mais l’image est histoire. Elle sert la lutte. »

L’image, dans les luttes, a surtout permis d’exercer une autorié sur les imaginaires. Avant et au commencement de la photographie, elle crée des idoles, des mises en scènes représentant le vrai. Elle suscite des émotions, de l’empathie et de la pitié pour certain-es des sujets, de l’émerveillement, de la crainte ou de l’envie pour d’autres. Seules, elles n’amènent pas à la révolte, tout au plus à l’indignation. Les idées anti-autoritaires, tout comme les luttes, se sont souvent passées d’images, car elle n’existaient quasiment pas ou que les moyens à mettre en œuvre pour en faire n’étaient pas compatibles avec les nécessités du moment. . Aujourd’hui, dans une société où le contrôle et la surveillance sont l’une des pierres angulaires du pouvoir, on peut se rappeler des images de manifestations. Surtout de celles qui ont fait passer plusieurs mois à l’ombre à des camarades comme à des inconnu-es. Du casseur-ninja du mouvement contre la réforme des retraite en 2010 aux inculpé-es de l’incendie de la voiture de police quai de Valmy suite au mouvement contre la loi travail en mai 2016, des émeutiers de Londres en août 2011 a ceux de Ferguson en 2015.

« Mais l’image protège des violences policières. Elle est contre la répression. »

Le viol de Théo n’a-t-il pas été filmé ? N’y avait-il pas de photo-vidéaste devant Bergson, d’autres lycées ? Certes, ces histoires se sont répandues en partie à partir d’images, mais qui peut affirmer qu’elles ne l’auraient pas aussi été sans ces images ? Quand bien même, le « buzz » n’est pas entre nos mains. Est-ce le fait de connaître une oppression ou de se reconnaître dans l’inconnu-e qui la subit parce qu’on en a soi-même aussi fait l’expérience d’une manière ou d’une autre, qui provoque rage et colère, ou le fait de l’avoir vue derrière un écran ? Et puis à quoi bon, le mal est déjà fait. À moins bien sûr de croire en la réparation qu’offrirait une hypothétique condamnation grâce à l’utilisation d’images, ce qui signifie y perdre son argent, son énergie, et s’en remettre à un outil du pouvoir par excellence, la justice. En filmant, plutôt que de tenter, par l’action, d’empêcher que ces violences policières soient commises, non seulement on les laisse faire au nom d’un hypothétique futur procès, mais on réprime surtout celles et ceux qui pourraient vouloir agir directement contre ces exactions policières afin de leur renvoyer un peu de la monnaie de leur pièce. Qui voudrait se débattre en donnant des coups lors de son interpellation si des photographes ou vidéastes le filment ? Qui voudrait aller chercher un copain dans les mains des keufs en étant photographié-e sous tous les angles?

Si quelques un-es, jouant de la justice contre la police, arrivent à se faire innocenter, on sait tou-tes que la plupart seront condamné-es. C’est une illusion de penser qu’une simple vidéo peut changer le rapport de force structurellement défavorable constitué par un des appareils du pouvoir, l’institution judiciaire. Et ces quelques-un-es, n’auraient-illes pas pu se défendre sans la vidéo ? Quel crédit avons nous envie d’accorder aux images, y compris devant la justice, et à quel prix pour tou-tes les autres qui se retrouvent bien malgré elles et eux sur ces mêmes images ? Le calcul est il moins de prison pour l’un-e, plus pour l’autre ?

« Mais l’image c’est beau. Les gens sont raisonnés, connaissent les risques et se masquent. Et moi, j’ai mes petite techniques pour éviter de les accabler. »

C’est bien là que le bât blesse. Assumer ton besoin de jouissance et/ou de propagande en acceptant ou, pire encore, en défendant et promouvant la présence de caméras, une présence qui ne peut que nuire à celles et ceux qui agissent différemment (sans se masquer et sans calculs dans l’intensité de la révolte du moment), cela n’est rien d’autre que du libéralisme. La liberté sans les conséquences pratiques ni la responsabilité éthique de tes choix. À moins de cas extrêmement spécifiques où un groupe, pour ses besoins tactiques et ses perspectives politiques décide de s’auto-filmer, l’image est subie par celles et ceux qui agissent dans tout contexte d’action plus large que celui de son propre groupe. Il n’y a pas de bon cadrage, de bon montage, de bonne manière de flouter, de bon moments pour filmer ou de bonne manière de diffuser. Chacun-e peut avoir ses mille et unes bonnes raisons, même sans avoir pris toutes les précautions nécessaires, de ne pas vouloir qu’on sache qu’illes étaient là à ce moment précis. À l’heure où les interdit-es de manif et de territoire sont pléthore, où certain-es désirent se faire plus discret-es aux yeux du pouvoir, où de jeunes gens s’échappent du carcan familial, communautaire ou genré pour exprimer leur révolte, où l’image est avec l’ADN reine de «LA vérité» dans la société comme dans les tribunaux, chaque information compte. Que l’État fasse son sale travail en traquant les révolté-es avec ses propres moyens est une chose, multiplier de soi-même les images d’illégalismes en est une autre. Se croire au-dessus des techniques policières de recherche d’images de tiers, en imaginant avaler à coup sûr sa carte sd avant toute interpellation, en rêvant de pouvoir supprimer définitivement ses vidéos, en se la jouant super-décadreur et flouteur du bon moment, n’est qu’une dangereuse illusion sur laquelle comptent les flics.

« Mais l’image est omniprésente. Nos ennemis l’utilisent, pourquoi s’attaquer à nous ? »

Comme tous les combats que je défend, il pourrait sembler perdu d’avance. Je n’arriverai certes pas à convaincre une majorité dont je me fous ou une opinion publique qui n’existe pas, ni même à changer juste ce pan-là, de manière séparée. L’utilisation et la diffusion des images à travers leur intégration sociale dans le capitalisme technologisé est devenu un des piliers de la domination. Cependant, ne l’acceptant pas, il me restera toujours, sur cet aspect comme sur d’autres, la possibilité d’agir. Attaquer les caméras, de celles de la ville-prison à celle de Doc du réel, ou de n’importe quel smartphone intrusif, bref, s’en prendre au pouvoir de nuisance de tou-te-s celleux qui plutôt qu’appuyer le bordel participent à sa mise en scène narcissique ou autoritaire (filmer d’autres à leur insu et à des fins de propagande), même indirectement et avec de bonnes intentions, reste une contribution à la portée de chacun-e. Une contribution parmi d’autres qui élargit l’espace de la révolte plutôt que de la restreindre et de la réprimer.

Moi : du coup tu la range ou je te la fracasse ta camera ?

A télécharger :

pdf imposé

pdf page par page